第28回 脳・心疾患の労災認定基準の改正

2022年5月11日

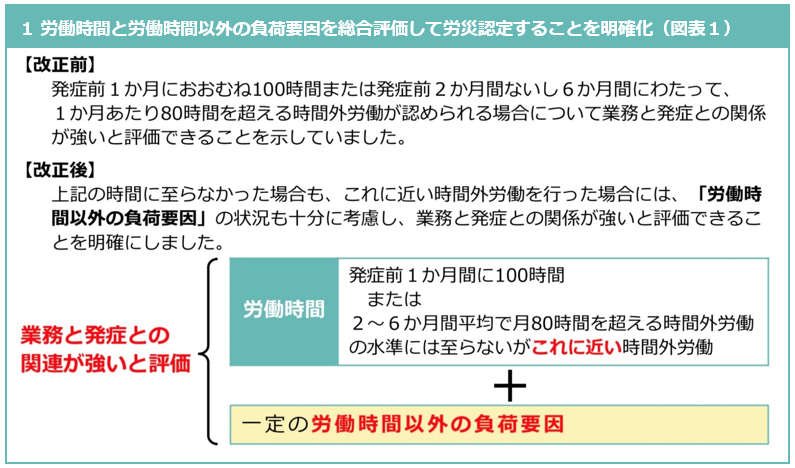

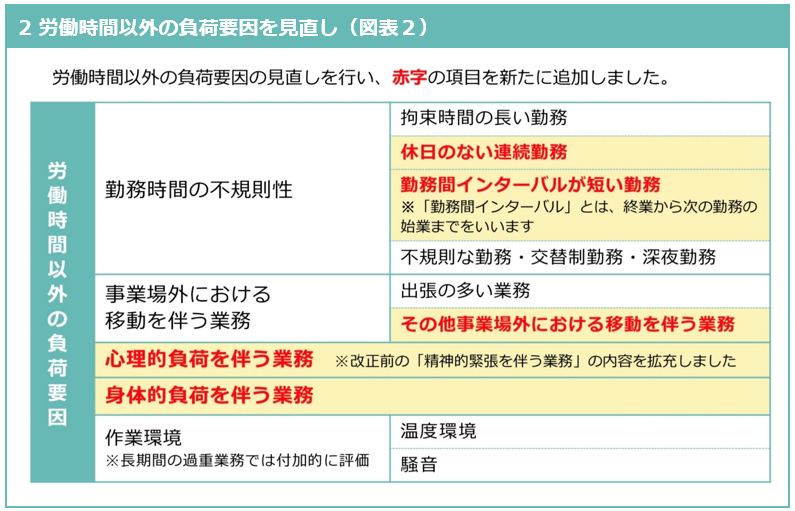

2019年4月に施行された働き方改革関連法により、「長時間労働の是正と多様な働き方の実現」を提唱し、長時間労働に厳しい目が向けられてきました。「KAROUSHI」(過労死)という言葉が海外でも通じてしまうほど、日本の労働時間の長さは世界的に有名です。この「過労死」の原因となる脳血管疾患及び虚血性心疾患などについて、昨年、実に20年ぶりに労災の認定基準が改正されました。この「血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(2021年9月15日施行、以下、「改正認定基準」という)により、旧基準の労働時間基準を維持しながらも、労働時間基準に満たない場合においてもそれに近い労働時間があり、労働時間以外の負荷要因(連続勤務や心理的、身体的な業務負荷など)が認められる場合は、同基準と同等に労災認定できると明示されました。

そこで今回は、改正認定基準のポイントについて解説するとともに、企業がどのように対応すべきかを述べたいと思います。

改正認定基準のポイント

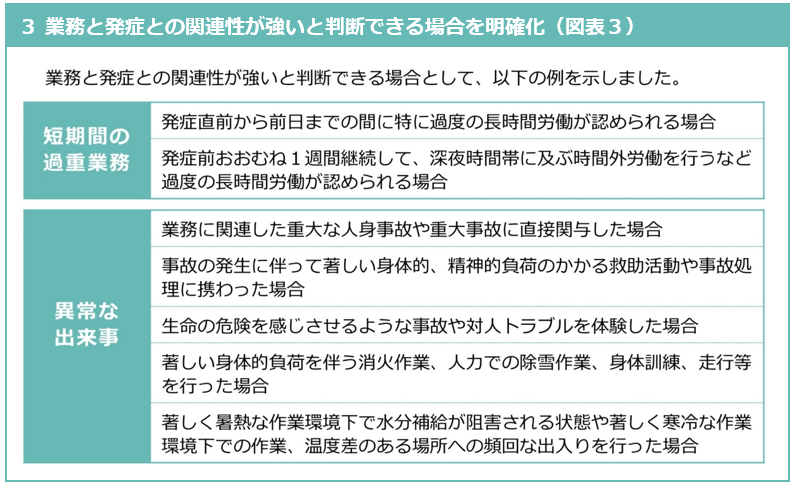

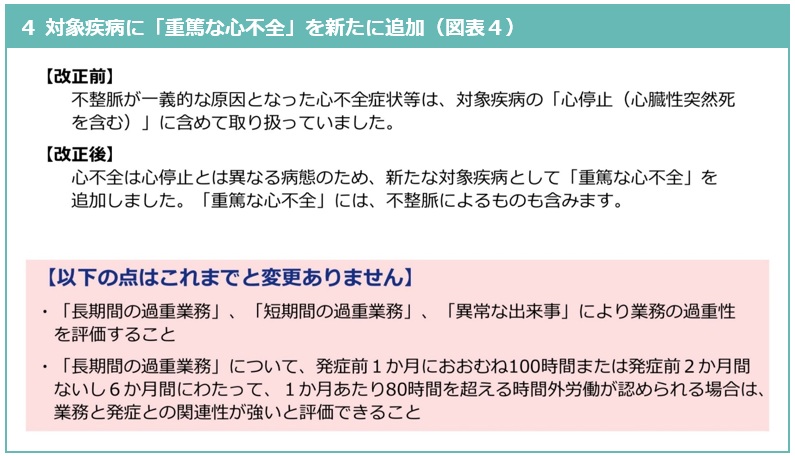

改正認定基準のポイントは、次の4点です。(それぞれ、図表1~4を参照)

- 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

- 労働時間以外の負荷要因を見直し

- 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

- 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

(図表1~4 厚生労働省「脳・心疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント」リーフレットを一部加工)

企業がすべき対応

昨年、改正認定基準が明示される前においても、実際の裁判では過労死や重篤な精神障害の要因については、改正認定基準とほぼ同等の基準で労災認定がされてきました。長時間労働ばかりが要因となるわけではなく、パワハラやセクハラ、顧客や取引先からの過度のクレーム等によるカスハラ(カスタマーハラスメント)も要因として重視されてきた点は、今回の改正によって、今後もより一層重要なポイントとなることは間違いありません。

時間外労働の上限基準となる月45時間以内の時間外労働は、脳・心疾患の発症リスクは低いとされていますが、労働時間以外の負荷要因が重なると、リスクが高まることになりますので注意が必要です。

企業として、労働者の時間外・休日労働等の過重労働を抑制することはもちろん、職場におけるハラスメントの防止、顧客や取引先とのトラブルが発生した際の精神的ケアなども、非常に重要であることを肝に銘じておくべきでしょう。