キャッシュ・フロー計算書のキャッシュと貸借対照表の現金預金とはどう違う?

2025年11月23日

質問

関東を中心に店舗展開している「ミロクドラッグストア」。ある日、社長が自社の財務諸表を見ていると、貸借対照表の「現金及び預金残高」がキャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物の期末残高」より多いことに気づきました。その説明として最も適切なものはどれでしょうか?

パターン1

両者は同じ金額のはずなので、経理ミスの可能性がある。

パターン2

両者の範囲は異なるので、こういうこともある。

パターン3

両者の範囲は異なるが、現金及び預金残高の方が必ず少なくなるはずである。

この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|

|

キャッシュと現金預金 ~似ている名称に惑わされない

「ミロクドラッグストア」の社長は、似ている会計用語に混乱せず、財務諸表を読み、分析するスキルがアップしました。例えば、『「現金預金」と「現金及び現金同等物」』『「仕入」と「売上原価」』『「当期純利益」と「繰越利益剰余金」』……こういった用語の使い分けもお手の物です。ただ、1年前は、似ている会計用語に混乱し、理解ができていない点も多々ありました。

1年前 キャッシュと現金預金 なぜ両者の金額が異なるんだ?

ミロクドラッグストアはキャッシュ・フロー計算書の作成義務のある会社ではありませんが、経営管理のために任意で作成しています。ある日のこと、自社の財務諸表を見ていた社長が経理部長を呼び出しました。

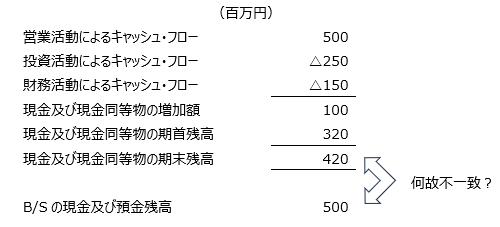

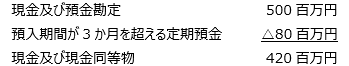

【図】キャッシュ・フロー計算書(抜粋)

社長。経理ミスの可能性があるとのことですが、どのような内容でしょうか?

経理部長

社長

貸借対照表の「現金及び預金残高」がキャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物の期末残高」より多いではないか。両者は同じものなんだから、金額も同じにならないとおかしいだろ

お言葉ですが、両者は異なりますので、金額が異なることもあります

経理部長

社長

なに! こんなに似ている言葉なのに、意味している内容が異なるだと?

はい

経理部長

社長

キャッシュ・フロー計算書は、言ってみれば、名前の通りキャッシュ、現金預金の増減明細表だろ

いえ。キャッシュ・フロー計算書でのキャッシュの範囲は、現金預金とは異なるんです

経理部長

社長

いまいち理解できんな。何がどう異なるんだ……

質問

関東を中心に店舗展開している「ミロクドラッグストア」。ある日、社長が自社の財務諸表を見ていると、貸借対照表の「現金及び預金残高」がキャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物の期末残高」より多いことに気づきました。その説明として最も適切なものはどれでしょうか?

▼あなたの思うパターンをクリック▼

パターン1

両者は同じ金額のはずなので、経理ミスの可能性がある。

パターン2

両者の範囲は異なるので、こういうこともある。

パターン3

両者の範囲は異なるが、現金及び預金残高の方が必ず少なくなるはずである。

両者には共通する部分も少なくありませんが、両者の範囲は異なるので、金額が必ず一致するとは限りません。

両者の内容は異なるので、各金額が異なることはあり得ます。

両者の範囲が異なるという点は正しいですが、現金及び預金残高の方が必ず少なくなるとは限りません。

キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」が「現金及び預金」と一致しない理由

経理部長と会った夜、社長は公認会計士の友人と食事をしました。

社長

今日、経理部長と話したのだが、貸借対照表の「現金及び預金残高」とキャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物の期末残高」が同額にならない理由が分からないんだよな

それは、両者の中身が異なるからさ

友人

社長

経理部長も同じことを言っていたが、そこが良く分からないんだ

確かに言葉も似ているから、混同してしまうのも無理はないかもな。ただ社長としてはしっかり理解しておいた方がいいんじゃないか

友人

社長

簡単にレクチャーしてくれよ

OK。貸借対照表の流動資産と固定資産はどんな風に分類したか覚えているかい?

友人

社長

たしか、1年基準なんかをを使って分類したはずだ

その通り。では、決算日から満期日までが10か月の定期預金は、貸借対照表の現金及び預金に含まれるか含まれないか?

友人

社長

もちろん含まれるさ

正解だ。一方、キャッシュ・フロー計算書が対象とするのは現金及び現金同等物で、これを資金といっている。現金には手許現金の他に普通預金や当座預金も含まれる

友人

社長

なるほど。現金だけではないということだな。続けてくれ

現金同等物は、簡単に言うと、換金が簡単で価格変動リスクが少ない短期投資だ。一例を挙げると、取得日から満期日までが3か月以内の定期預金がある

友人

社長

また定期預金が出てきたが、さっきの定期預金の扱いとどう違うのかな?

さっきの例で、決算日に定期預金を取得したとすると、満期日までが10か月の定期預金は現金同等物になるかならないか?

友人

社長

えっと取得日から満期日までが3か月を超えているから、現金同等物には含まれない。つまり、現金同等物の残高からは除かれている。そっか、こういった相違があるわけか

理解できたようだな

友人

「現金及び現金同等物の期末残高」と「現金及び預金残高」の差異要因の例

社長

あれから少し勉強して、やっと君が言っていることが分かったよ。キャッシュ・フロー計算書でのキャッシュ、つまり資金概念は現金と預金だけではなかったんだな。定期預金でざっくり考えると、貸借対照表で流動か固定のどちらになるかは決算日からの1年基準を使うし、現金同等物になるかどうかは取得日から満期日まで3か月以内かどうかを見るわけか

そのとおりです

経理部長

社長

感覚的には、現金同等物はより短期間で現金化される財産って感じだな。両者の金額の関係については、開示されていないのか?

それでしたら、次のような形で注記されています。ご参考までにお示しします

経理部長

社長

なるほど。これを見ると、違いが一目瞭然だな

「キャッシュ・フロー計算書が対象とするキャッシュ(資金)」

キャッシュ・フロー計算書が対象とするキャッシュは、現金及び現金同等物です。現金とは、手許現金と要求払預金(普通預金など)をいいます。現金同等物は、容易に換金が可能で、かつ、価値変動のリスクが僅少な短期投資です。現金同等物の具体例としては、取得日から満期日までの期間が3か月以内の短期投資である定期預金や譲渡性預金があります。

経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。

最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。

皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています

Tweets by mjs_zeikei